09/02/2010

Deux jours à tuer

C’était un soir d’octobre 2003 à l’Olympia, un tabouret au centre de la scène et Serge Reggiani qui susurre ses succès comme un adieu. Ca aurait pu être pathétique mais c’était juste émouvant. Le temps qui reste est compté et les paroles de cette chanson prennent un sens tout particulier. Alors quand Jean Becker la choisit pour illustrer Deux jours à tuer, je me dis que le film a des chances d’effleurer des sujets qui me touchent.

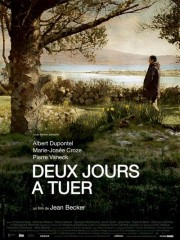

Deux jours à tuer est une adaptation du roman de François d'Epenoux dans lequel on retrouve les valeurs universelles et les thèmes chers à Jean Becker, la vie au contact de la nature, l'émotion des petits riens, la fragilité et la profondeur des liens humains.

Deux jours à tuer est une adaptation du roman de François d'Epenoux dans lequel on retrouve les valeurs universelles et les thèmes chers à Jean Becker, la vie au contact de la nature, l'émotion des petits riens, la fragilité et la profondeur des liens humains.

Antoine est un publicitaire reconnu, heureux en famille et en amitié. Un jour comme les autres, pourtant, sa vie bascule. Il commence par saboter un rendez-vous avec un client puis, en l’espace d’un week-end, il se met à détruire tout ce qu’il a construit pendant des années. La crise de la quarantaine ? Un excès de folie ? Qui sait …. ? La réponse à ces questions est censée se trouver à la fin du film dont l'écriture évente un petit peu l'effet de surprise mais le mystère de son comportement m’a tenue jusqu’à la dernière minute. Preuve que ce n’est pas dans le suspens que réside l’essence du film.

Le première partie est brutale, dérangeante, nerveuse, jouissive parfois car on porte tous en soi cette envie de dire un jour à notre entourage, professionnel, familial ou amical, ses quatre vérités, au-delà de toute convention, de tout respect. Si le film commence comme une comédie (la belle-mère hautaine face au gendre excédé), celui-ci vire vers un malaise de plus en plus palpable, notamment lorsque le personnage s'en prend à ses enfants. C’est le tableau d’un homme qui, avant de partir, souhaite laisser l’image d'un type détestable qu'on ne regrettera pas avec le temps. La seconde moitié est portée par la plénitude qu’inspirent les paysages irlandais. Une approche qui porte l’empreinte de son réalisateur, personnelle et contemplative, sur les rapports entre un père ermite et son fils qui se retrouvent après des années de silence. Peut-être emporté par sa propre histoire, Becker rationalise un peu trop la fin du périple… mais ce qui réunit ces deux ambiances, c’est l’appétit de la vie et les questions qu’elle soulève.

Sur quoi construit-on sa vie ? Comment en être les acteurs ? Comment gérer la peur du vide ? Combien de temps nous reste-t-il pour accomplir nos rêves ? Comment pardonner ? La vie est un jeu de dupes pour qui se laisse duper…

Un Albert Dupontel qui incarne le personnage plus qu’il ne l’interprète (nominé aux césars), des seconds rôles sobres mais entiers, des dialogues ciselés parfois trop maîtrisés mais souvent jubilatoires, une émotion tendue et maîtrisée qui ne tombe pas dans le pathos (la fin abrupte, comme si l'essentiel venait d’être dit, évite de justesse le sentimentalisme)… voilà sans doute les ingrédients d’un film qui m’a touchée et dont l’émotion s’étire dans les mots de Reggiani en générique de fin.

Sur un sujet proche, je ne peux m’empêcher de rappeler Ma vie sans moi d'Isabel Coixet, un des plus beaux films que j’ai vus et dont la subtilité poignante donne une sensation de la vie, pleine et entière.

20:40 Publié dans Les yeux | Commentaires (0) | Tags : serge reggiani, deux jours à tuer, jean becker, albert dupontel, isabel coixet, le temps qui reste

Les commentaires sont fermés.